2025年3月21日至26日,中央音乐学院第二届中国民族音乐周在厦门成功举办。这场以“新时代中国民乐高质量发展”为主题的艺术盛会,不仅是民族音乐传承创新的艺术展演,更是中央音乐学院立足学术高地、深植文化根脉、探索民乐现代性转化的创新实践。

本届中国民族音乐周以“面朝大海,四季花开”为城市注脚的厦门为窗口,通过包含7场专场音乐会、1场高峰学术座谈会、3场专家讲座、4场进高校系列讲座,以及美育进校园、民族音乐进社区等16场艺术活动及惠民演出,构建了一个多维立体的民乐生态系统。

一、学术引领:构建民族音乐当代发展的理论框架

中央音乐学院作为此次中国民族音乐周的主办方,始终将学术性置于重要地位。通过学术座谈、专家讲座及实践调研,系统性探讨中国传统音乐的当代诠释路径。“纪念刘天华诞辰130周年暨中国民族音乐的当代发展座谈会”聚焦民乐人文精神的创新表达,力求在传统与现代的对话中总结理论成果。座谈议题覆盖民族音乐的全球化传播、“非遗”保护策略以及跨学科研究方法,为学科建设注入新动能。文化学者林谷芳、音乐学家王次炤、田青的3场专题讲座,从文化比较、结构分析与历史叙事三重维度切入,从不同视角对中国民族音乐进行深入解读与探讨。实践调研重走习近平总书记漳州考察路线,真体验、真感受,以文化自觉发扬当代民乐精神。这种以学术反哺实践的路径,彰显了中央音乐学院作为中国音乐教育“领头雁”的责任担当——既要守护文化基因,更需为民族音乐的当代发展提供进一步理论思路。

二、教育赋能:打造“美育共同体”的实践样本

本届中国民族音乐周突破专业圈层,构建“大中小学+社区”的联动模式,旨在以美育浸润的方式构筑起大众对民族音乐的时代认同。中央音乐学院多位优秀青年教师通过“中国民族音乐进校园”的持续性实践,走进厦门市音乐学校、民立第二小学及海沧实验中学3所中小学,以专家课堂、互动演出、排练指导、学术交流等形式,将艺术教育下沉传播,实现“从舞台到课堂”的普惠性转化;通过举办“中国民族音乐进社区”鼓浪屿庭院音乐会,创新打造“音乐+世遗+社区”的美育新范式。

在高等教育领域,本届中国民族音乐周首次开创“中国民族音乐进高校系列讲座”,此举作为新时代美育浸润行动的创新实践,通过在厦门大学、集美大学、华侨大学举办的4场系列讲座,构建起专业音乐院校与地方高校之间“专业引领—校地协同—全民共享”的美育协作新路径。正如中央音乐学院副院长柯扬在开幕式所言,音乐应成为“跨越数千年的对话桥梁”,而美育共同体的构建,正是让民乐从“文化遗产”变为“生活日常”的关键一步。

三、守正创新:探索传统音乐的当代表达

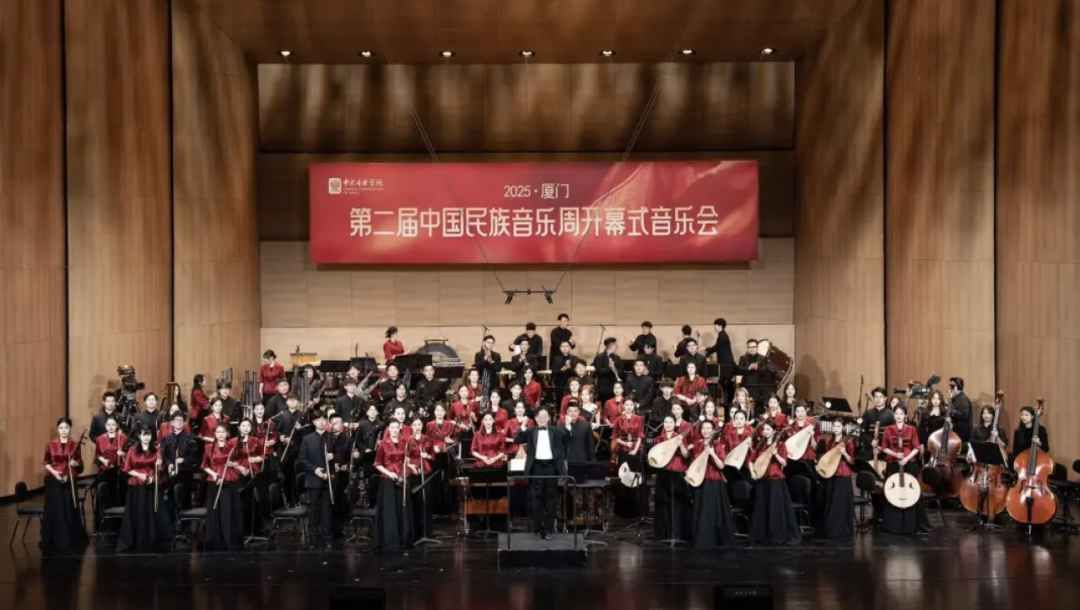

本届中国民族音乐周以委约新作《四季花开》拉开序幕,展现民乐创作的当代活力。开幕式音乐会以“面朝大海,四季花开”为意象,同时呈现了经典与新创的双重维度;闭幕音乐会以“八音合奏,终和且平”为核心理念,集结全国11所专业音乐院校的近百位演奏家,打造了一场多元文化碰撞的视听盛宴。“吹·拉·弹·打——中央音乐学院民乐系获奖学生专场音乐会”“少年风华——中央音乐学院附中优秀学生专场音乐会”生动展示了中央音乐学院民乐人才培养体系的构建成果,是一场全面的人才梯队展示;“八音之旅 听见中国——中央音乐学院青年教师专场音乐会”“弓引弦歌——胡琴中青年演奏家专场音乐会”集中彰显了中国民族音乐新生代演奏群体的教学与演奏实力,既完成地域音乐文化的学术化呈现,也体现了中青年一代对民乐演奏技术的审思与探索。

一场场独具匠心的专场音乐会以“创造性转化”为轴心,通过作品、技法与形式的突破,展现了民乐的现代生命力,以此生动证明:民乐并非“博物馆艺术”,而是可对话时代的活态文化。

四、系统实践:中央音乐学院的民族音乐发展答卷

从首届到第二届,中央音乐学院举办中国民族音乐周的宗旨清晰可见:以院校联动强化行业引领,本届民族音乐周联动全国11所专业音乐院校、5所综合性大学的集体参与,形成民族音乐教育的“国家队”矩阵。音乐周邀请了350余位音乐家,通过组织16场主题鲜明、内容丰富的艺术活动,构建起覆盖民族音乐“教创演研”一体化、全过程的实践探索。

以海峡两岸文化交流强化文化共同体意识,音乐周邀请来自中国大陆与台湾的文化学者进行交流,形成跨越海峡的行业共振,彰显海峡两岸共同守护中华文化根脉的深层共识。

以双向滋养深化文化共创,第二届中国民族音乐周不仅注重文化输出,更强调与地方的互动反哺,形成汲取与回馈的良性循环。在本届音乐周活动中,中央音乐学院组织党员干部、系部教师代表深入闽南地区开展田野采风与学习调研。在福建省漳州市东山县,中央音乐学院团队沿着习近平总书记考察时的路线,实地探访了关帝文化产业园、陈城镇澳角村和谷文昌纪念馆,将传统艺术基因与时代精神转化为当代创作资源,实现“从民间到学院,再回归民间”的双向流动。这种实践不仅丰富了民族音乐创作的素材库,更以创造性转化反哺地方文化生态,真正诠释了“双创”精神中传统与现代的共生关系。

以城市赋能推动文化传播,中国民族音乐周落地厦门这座中西文化交融的滨海城市,既是基于其深厚的历史积淀,也是依托其现代化发展的战略布局。第二届中国民族音乐周开幕式音乐会特别委约作曲家罗麦朔创作民族管弦乐新作《四季花开》,以厦门“面朝大海”的地理意象为主题,通过潮汐律动的音效设计展现城市与音乐的共生关系。同时,鼓浪屿钢琴学校作为中央音乐学院唯一一所异地办学基地,通过“专业示范+开放共享”模式,全方位向市民展示各专业教学、艺术实践等多方面的优势与特色,将民族音乐教育融入城市文化肌理。这种“学术—教育—社会”三位一体的模式,实质是中央音乐学院对民族音乐生态的系统性重构——既培养专业音乐人才,更塑造文化传播的可持续机制。

结语:民乐何以成为时代命题?

中央音乐学院以中国民族音乐周的创新实践,凸显高等专业音乐院校在中国式现代化进程中的文化使命,为中华优秀传统文化的创造性转化提供了示范性路径。在全球化与数字化的双重激荡中,由中央音乐学院开创的中国民族音乐周以系统化探索证明:中国民族音乐不仅是文化符号,更是中华文明现代性转化进程中的实践载体与价值锚点。

民乐何以永恒?因其既深植大地根系,又拥抱寰宇天光。中央音乐学院正以中国民族音乐为媒介,以学术深耕守护文化根脉,借教育普惠滋养美育土壤,用创新表达调整传播方式,书写着属于新时代的文化自信答卷。

供稿:党委宣传部

文:邢媛媛

责任编辑:静静